2025年9月12日,我院任艾明研究员在Nucleic Acids Research在线发表题为“Ligand specificity and adaptability revealed by the first Guanine-II riboswitch tertiary structure”的研究论文。该文章基于结构深入研究了一种新发现的核开关——鸟嘌呤-II核开关。通过对鸟嘌呤-II核开关与各种鸟嘌呤类似物的复合物结构进行全面分析,并结合对其他鸟嘌呤核开关变体(包括鸟嘌呤-I和黄嘌呤-II核开关)的比较研究以及等温滴定量热法,作者揭示了精确调节小分子配体适应性的局部结构重排。并进一步证明,结合口袋组成和外围结构的细微差异是决定配体结合特异性的关键因素。基于配体识别模式与四氢叶酸-II核开关的相似性,作者通过结构引导的理性搜索,鉴定出更多能与鸟嘌呤-II核开关结合的化合物,为发现靶向RNA的小分子提供了宝贵的结构见解。

核开关(Riboswitch)是位于mRNA 5’-UTR区域的保守遗传元件,由特异性配体结合结构域(Sensing Domain)和灵活的表达平台(Expression Platform)组成。配体结合结构域选择性识别特定的小分子代谢物,随后配体诱导的结构变化触发表达平台的“开启或关闭”,从而调控下游基因表达过程,如转录、翻译或可变剪接。大多数核开关调控与其配体生物合成和运输相关的基因,使其成为维持生物代谢物浓度稳态的关键反馈机制。

自二十年前第一个核开关被发现以来,至少已鉴定出55种不同类型的核开关。核开关广泛分布于细菌、古菌和植物中。根据其结合配体,核开关大致分为六大家族,包括结合嘌呤及其衍生物、酶辅因子及其衍生物、氨基酸、金属、阴离子等核开关。其中,嘌呤和嘌呤衍生物结合核开关是所有已知核开关中最丰富的类别之一。因为嘌呤不仅是遗传物质的基本组成部分,而且还充当关键的细胞信号分子(例如 ATP、cAMP 和 cGMP)和辅因子(例如 NAD、FAD 和辅酶 A),从而使这些核开关在细胞功能中起着至关重要的作用。此外,嘌呤分子对能量代谢至关重要,ATP 和 GTP 是细胞中的主要能量载体(例如 ATP 和 GTP)。因此,嘌呤反应性核开关的多功能性和调控能力凸显了其在维持细胞稳态和适应代谢需求方面的重要性。

2003年,鸟嘌呤-I核开关被鉴定为最早的代谢物反应性核开关之一。该核开关广泛分布于革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌中,通常与参与嘌呤生物合成、循环或吸收的基因相关。鸟嘌呤-I核开关的结构分析揭示了其高度保守的二级结构,鸟嘌呤通过保守碱基被特异性识别。鸟嘌呤-I核开关对多种嘌呤衍生物表现出结合亲和力,包括次黄嘌呤、黄嘌呤、鸟苷和2’-脱氧鸟苷。鸟嘌呤-I核开关的高分辨率晶体结构为其分子识别机制提供了关键见解,揭示了特定的碱基配对相互作用、氢键和堆积相互作用如何塑造鸟嘌呤-I核开关的三级结构,并有助于鸟嘌呤识别的高特异性和选择性。

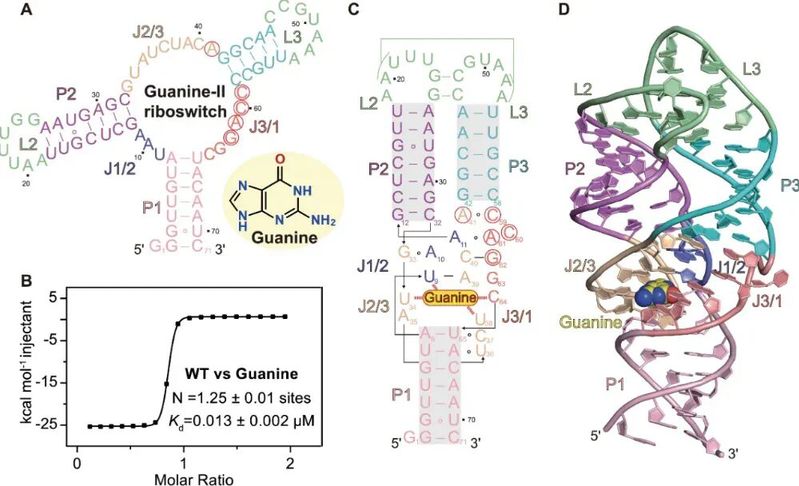

2022年,Ronald breaker课题组在类芽孢杆菌、丙酸螺菌和一种未命名的梭菌中发现了一类新的鸟嘌呤核开关变体,命名为鸟嘌呤-II核开关。与已充分表征的鸟嘌呤-I核开关相比,鸟嘌呤-II核开关在连接区域具有明显的核苷酸变化,其在J2/3连接处插入一个碱基,在J3/1连接处插入三到四个碱基(图1A)。鸟嘌呤-II核开关表现出改变的配体特异性,对鸟嘌呤有高亲和力(图1B),对次黄嘌呤的亲和力降低,对黄嘌呤没有结合亲和力。在类芽孢杆菌中的功能分析和研究表明,这两类核开关调节不同的下游基因并发挥相反的调控作用。具体而言,在与鸟嘌呤结合后,鸟嘌呤-I核开关抑制与黄嘌呤磷酸核糖转移酶 (XPRTase)相关的下游基因的表达。相反,鸟嘌呤-II核开关在与鸟嘌呤结合后激活编码磷酸核糖基转移酶-I(PRT-I)家族酶基因的表达。

为了阐明鸟嘌呤-II核开关的三级折叠模式和配体识别机制,作者解析了鸟嘌呤-II核开关与鸟嘌呤以及与其他鸟嘌呤衍生物的晶体结构。图1C和1D分别展示了鸟嘌呤-II核开关三级结构的二级拓扑示意图以及三级结构卡通图。鸟嘌呤-II核开关的三级结构由三个茎区(P1、P2、P3)组成,三者通过连接区(J1/2、J2/3和J3/1)相连。茎区P2与P3的末端平行排列,其顶端环区L2与L3形成远程相互作用。随后,作者采用等温滴定量热实验(ITC实验)测定了鸟嘌呤-II核开关突变体对鸟嘌呤的结合亲和力,以及鸟嘌呤-II核开关对各种配体的亲和力。为了进一步探索鸟嘌呤-II核开关的结构机制,作者将其与鸟嘌呤-I和黄嘌呤-II核开关进行了比较,分析了二级结构、局部三级结构、结合口袋以及配体结合特异性的差异。该比较揭示了连接区和配体结合口袋中调节鸟嘌呤及其衍生物特异性的不同结构特征。此外,受鸟嘌呤-II和四氢叶酸-II核开关结合口袋中观察到的相似配体识别模式的启发,作者还寻找了能够与鸟嘌呤-II核开关结合的其他化合物,使用ITC实验验证了这些化合物的结合,并通过确定它们与核开关的复合物晶体结构来探索结合背后的分子基础。这些发现不仅突出了结构不同的RNA折叠所采用的保守识别策略,而且还提供了扩展核开关结合化合物范围的平台,为发现针对核开关的小分子和合理设计潜在的抗菌药物奠定了结构基础。

图1. 鸟嘌呤-II 核开关的二级和三级结构

该课题得到了国家重点研发计划项目(2023YFC2604300),国家自然科学基金(32325029,91940302,91640104)以及浙江省自然科学基金重大计划(LD25C050002)等项目的资助。必一(中国)一站式服务平台博士生李宏诚和沈欣为本文的共同第一作者。

原文链接:https://academic.oup.com/nar/article/53/17/gkaf884/8252027